李辉|我所了解的骆宾基

文 | 李辉

“黄金时代”,往事云烟中

太平洋战争爆发,香港沦陷。烽火香港,骆宾基独自一人,陪伴萧红走过最后的四十四天。这段日子里,萧红讲述自己一生故事,这也是骆宾基第一次如此深入地了解萧红的人生经历。萧红去世,骆宾基后来写下《萧红小传》,巨细无遗地记录他与萧红相处的那些日子,留下萧红的口述历史,可谓难得。

电影《黄金时代》黄轩扮演的骆宾基

香港导演许鞍华曾以萧红故事,拍摄一部《黄金时代》。这部电影,怎能不去看?

我有幸在上世纪八十年代初开始采访文学界前辈,电影中一个个出场的人物,除了鲁迅、许广平、萧红无缘相见之外,其他大部分人物,我几乎都曾采访过、见到过,胡风、梅志、聂绀弩、萧军、端木蕻良、骆宾基、丁玲、白朗、罗烽、舒群、周海婴……关系或疏或密,或深或浅。

印象最深的是,在聂绀弩逝世之后的一次座谈会上,萧红生命中的三位关系密切之人:萧军、端木蕻良、骆宾基,一起与会并相继发言。文坛前辈之间的情感纠结或者恩怨,在八十年代的氛围中,不是花边谈资,度过劫乱的人们,有太多新的面对,往事早已如烟飘然而去。

相关者不会想到,一些年后,总是会有人重新审视、梳理、演绎曾经的人事代谢。当然,无论以何种方式再现,已不可能与当年景象完全合拍,也不可能是当事者复杂内心的真实呈现。所谓真相,所谓细节还原,所谓人性挖掘和拷问,与他们无关。

二〇〇二年,胡风诞辰百年之际,复旦大学召开胡风研讨会特邀梅志由京赴沪参加。机会难得,我请吉林卫视的“回家”栏目组,跟踪拍摄梅志的这一次特殊意义的“回家”。在梅志前去参观鲁迅故居时,我特地请周海婴夫妇前来陪同。承蒙鲁迅故居的友人关照,破天荒地允许摄制组走进故居拍摄。

这一年,梅志已经八十八岁,却能清晰地回忆当年亲历的一切。她指点着熟悉的位置:坐在这里吃饭、坐在这里与萧红聊天……印象最深的是,梅志说,在得知她怀孕后,鲁迅不止一次告诉梅志,应该注意这,应该注意那,应该吃些什么药,一个生活化的鲁迅形象,油然而生。两年后,梅志在九十岁那年去世,她对我讲过的萧红与鲁迅的故事,一直难忘。

九年过去,周海婴先生也去世了。鲁迅健在时,曾经在大路新村故居里生活过、出现过的人,一个接一个都走了……

看过电影,那些熟悉的人,好多天都在脑海里闪来闪去。一天早上,我忽然想起,翻阅一下留存的与萧军、端木蕻良、骆宾基三人相关的史料:签名本、书简、题字……未曾想,找到端木蕻良一九八五年送给我们夫妇新婚的题词,居然题写的恰恰是“黄金时代”四个大字。

1985年我们结婚时,端木蕻良题字“黄金时代”

看到题字,我一下子愣住了。难道三十多年前的端木蕻良先生,预感到会有一位导演许鞍华,对萧红情有独钟,并为她拍摄一部纪录片性质的传记电影,片名就是“黄金时代”!

凝望题字,我真的有了一种历史“穿越”之感。

读骆宾基儿子的回忆,初到香港的骆宾基,其实是得到端木蕻良的大力帮助,才在香港落脚:

一九四一年皖南事变后,他流亡到香港,开始写作长篇小说《人与土地》。当时他所带的钱不多,过了些日子就付不起店钱了。只得请求同是东北流亡作家的端木蕻良的协助。端木委托人为骆宾基付清店钱,为他安置了住处。同时还在自己主编的《时代文学》上刊发了骆宾基的长篇《人与土地》,使得骆宾基能够凭稿费维持生活。

萧红在香港的最后日子,到底发生了哪些事情?恐怕不是我们这代人所能厘清的。按照一些人的看法,在上海和武汉期间,对不起萧红的其实应该是萧军。

可是,烽火香港之际发生的事情,却令与萧军关系密切的所有朋友都把指责对准了端木蕻良。不能原谅端木蕻良的人群里,有萧军、骆宾基、胡风、梅志、聂绀弩、舒群、白朗、罗烽……许多年间,面对各方的指责,端木蕻良心中最大的隐痛莫过于此。

几十年过去了。萧军,1988年去世;骆宾基,1994年去世;端木蕻良,1996年去世。萧红短暂的生命行程中,与之关系最为直接的三人,在另一个世界与萧红再聚首。

金文新考,令他“走火入魔”

一九八四年初,我认识骆宾基时,他已经身患半身不遂。

他住在前门西大街的一幢临街高楼,当年沿和平门、前门、宣武门一线的马路南侧,依次排开一幢幢形状一模一样的高楼,故北京人俗称“前三门”。我初到北京时,一些文坛前辈都住在“前三门”,如胡风、骆宾基、陈敬容等。与萧军、端木蕻良的住所相比,骆宾基的房子逼仄一些。虽然行动不便,他却坚持自己为我倒茶。或许因为患病,他的字写得斗大一样,密密麻麻,不过,看上去乱成一片,其实每个字并不难认。

骆宾基《金文新考》由山西人民出版社1987年出版

写小说的萧军、端木蕻良、骆宾基,晚年都远离了小说。萧军整理与萧红的往来书信。端木蕻良把目光转向《红楼梦》研究,撰写曹雪芹传记。骆宾基则走得更远。几千年的金文让他着迷,真的如同走火入魔一般。

骆宾基的晚年写作或多或少也与萧红相关。他对端木蕻良,一直无法原谅,这种情绪,从未淡去,而是渗透在他笔下描绘的战火香港的场景之中,渗透在细节的还原之中。

此时的骆宾基,早已不写小说,而是转而研究古金文。我们对坐,他滔滔不绝地谈研究古金文的体会,我如听天书一般。采访归来,为他写了一篇“作家近况”,题为《骆宾基:抱病钻研古金文,艰辛撰文五十万》,发表于一九八四年四月二十七日的《北京晚报》:

1984年4月27日在《北京晚报》上发表骆宾基近况

一叠厚厚的书稿放在桌上,这不是小说,而是一般人难以欣赏的学术著作——《金文新考》;坐在桌边的作者,则恰恰是以写小说著称的作家骆宾基。

五十万字,如果是小说,这个数字对他来说,并不为多;可如此枯燥、繁琐的考古著作,这个数字确是令人惊叹的。更何况,年近古稀的老人,半身不遂已有六年,这就更令人钦佩!这五十万字,是他的心血、智慧和毅力的结晶。

半身不遂之后,骆宾基基本上停止了文学创作,转而集中精力研究古金文,在一些问题上,对历代金文学家的观点,提出了自己的看法。现在,他身体恢复尚好,但走路仍然不便,每日拄着拐杖散散步,算是他的锻炼活动。

他说自己脑子还比较清醒,只是眼力欠佳,精力不够,容易疲倦。但他不愿寂寞下去,手中的笔还要写下去。近几年,除撰写学术论文外,骆宾基还写了一些回忆录,浙江人民出版社今年将出版《难忘的往事》,收入他近四五年间写的文章。

对自己晚年研究金文,骆宾基一直情有独钟,也坚信自己的这一研究,是对中国最古老文字的最新解读。可惜,我没有学问,一点儿也不懂。

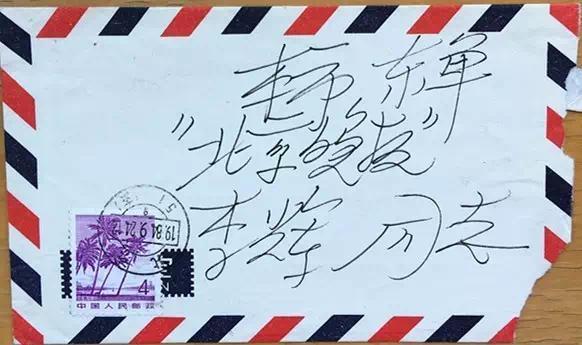

骆宾基来信信封

一年多之后,骆宾基写来一信,告知他在美国的《中报》发表《说龙》文章,提到《北京晚报》报道罗马尼亚万达先生一家的故事。万达是中国通,以研究畲族历史而著称,所写《畲族历史与民间文学》,提到畲族信奉“龙狗”的传说。这篇文章,引起日本汉学家伊藤敬一的关注,并将之翻译成日文。他们相互通信,彼此切磋。骆宾基写道:

李辉同志:

久不见,你好!

今接日本东京大学教授伊藤敬一先生二次寄来影印件,提出我于1985年5月23、24、25连载在《中报》(美国纽约版)上的《说龙》中所引“《北京晚报》八四年八月十七日所载《一家子都说汉话的罗马尼亚人》”“万达”关于《畬族历史与民间文学》一书的论点,而因此提出一是“万达”的原名英译或罗马尼亚文怎样写?二是现在在中国还是已回罗马尼亚担任职务?我曾以学院式的问题,留待后考来答复。自然还有别的一些繁琐问题,有的答了有的未答,结果未答的此次又提出来求援。伊藤教授这种认真的学风实在又很感人。况且他正在辛勤译此,在我们国内还未有机会发表的《说龙》。所以不避琐碎,决定一一专函求解。关于“万达”的两个问题,只有拜托阁下便时查询,打电话相告了。我的电话是342829,依赖您的帮助了!麻烦你!专此祝

安

骆宾基

(1985)9月8日

接到信,我请“本报专访”的编辑,找到作者问到“万达”的罗马尼亚语写法,写信回复。乐于为这位“走火入魔”研究金文的他,做这一点儿小事。

骆宾基《谈谈出租汽车》

回想八十年代初,从上海来到北京,很少有饭馆,天刚黑,很难找到一个亮灯的饭馆。单位食堂以面为主,买米饭需要单独的米饭票。冬天北京人吃的,以大白菜、萝卜之类为主。犹记得,冬天来临,卖大白菜的地方,总是排着长队,各自买好拉回去,放在家里,可以吃上一冬天,直到来年春天。

印象中,排队买大白菜的确是大小胡同的一大景观。

“文革”结束不久,经济改革开始起步,过去以国营为主的行业,在北京却变化颇为缓慢。北京生活的诸多不便,可以说比比皆是。一九八四年,在晚报编辑副刊,开设一个“居京琐记”专栏,我写好约稿信,复印百十份,特意约请在北京的文人撰稿。来稿中,大多是谈北京生活的难处。

第一篇发表的是韦君宜《京沪生活比较论》,谈北京与上海生活的差异。

萧乾写来多篇文章。《“泡”》,谈在三里河浴池理发的经历。十几个排队,却只有一两个理发师在工作,一位年轻人悠悠地抽烟,然后,慢条斯理地拿起工具。

萧乾的这段话,写得颇为形象:“转过身,朝我们这一大排等待着的顾客中间最前边的一个,用下巴努了努,就像电影里古代酋长对奴才的一种神态。”文章发表后,萧乾来信告诉我,理发店专门向他道歉。

萧乾还写来《向城市建设部门进三言》,他提出三条建议:一,屋顶何不成花园?二,该有座北京市的博物馆了。三,楼房要有一个保修期。

萧乾住在木樨地二十一号楼,巧的是,后来建设的首都博物馆,就在他家对面,也是一个难得的缘分。

国营行业的改革,的确积重难返。许多来稿都是谈北京的不便之处。吴晓铃写来《谏全聚德》,谈服务人员的脸色难看,要点的菜这也没有,那也没有。这一句读来令人啼笑皆非:“以七月二日我的不行遭遇而言,葱根居然带泥……”

吴晓铃最后一句写道:“全聚德,名饭庄也。谏之。得毋有批龙鳞、捋虎须之危乎?想来谅会。”有意思的是,吴先生寄稿时,特意附来葱二段,并在文后在括号里这样写了一句:附烧鸭用葱二段,看看如何下口?!

不仅仅限于此。董乐山写来《问路》,谈北京道路的命名之乱;吴祖光写来《洗衣记》,谈洗衣店对不同顾客的刁难;周汝昌写来《救救胡同》,呼吁保留北京的胡同;陈敬容写来《绿色地带》和《心远地未偏》,谈北京绿地建设和夜间汽车轰隆巨响……不限于此,包括打电话难、看病难等问题,也都在“居京琐记”里得到谈论。

当年北京出租车只有国营,不方便之处可想而知。骆宾基寄给我的第一篇文章,就是谈北京的出租车,题为《“的士”和“巴士”》,他附信一封如下:

李辉同志:

总算匆忙中,遵命赶出这篇《“的士”和“巴士”》来,只是删了又删,还是长一些,现寄上由您斧正!专此祝

好!

骆宾基

84.5.6

校样请寄我校对。

打出校样寄去,我建议改名为《谈谈出租汽车》。骆宾基寄回校样时,表示同意:

李辉同志:

题改为“谈谈出租汽车”较好。实际上香港通称“的士”,既可引进“巴士”一词,“的士”也应引进,因而我还是以为“的士”与“巴士”更好。

文中排错处,已作了订正。《哀悼与怀念》一文,转田为慰。

专此祝

好!

骆宾基

84.5.14

“居京琐记”是个自由开放的议论空间,骆宾基对北京出租车行业的空置等状况,可谓痛心疾首。他写道:

1984年5月24日五色土副刊“居京琐记”发表骆宾基《谈谈出租汽车》

丁聪为骆宾基《谈谈出租汽车》配图

丁聪为骆宾基插图

以前我在《初到哈尔滨的时候》一文中,曾经提到哈尔滨的单辕马车和出租汽车,它们是开到人跟前招揽生意的。驾驶人员多是白俄,他们像“骆驼祥子”,在车主那里租车,为多挣钱,常常一天工作十小时以上,使用率很高。这是和工业化时代的机械运转速度节奏相符的。机械运转等于劳动转化为资金,而机械停止运转,等于金钱的损失,而这种损失的大小,又是和停顿运行的时间多少成正比例的。

现在的出租车,停止运转坐候呼叫,又岂止三五小时的浪费?这种使用率极低所浪费的时间,岂不就是国家资金、利润的损失?这种无形的闲置而“停产”的数字损失,如果统计起来,一定是惊人的!

(《谈谈出租汽车》)

骆宾基举了一个具体例子:

例如今年二月三日是正月初二,夜晚有香港的朋友,年仅六十且有寒腿病的出版公司的编者来访。饭后已有醉意,临走我请共餐的文友代我送别。

前门西口就是出租汽车站,而朋友住在华侨饭店,当会“照顾”。哪想到,一如往日,尽管场上停车密麻麻,售票亭也有三四人之多在一起闲谈,但仍然回答是“有车没有人开”!不过听说是华侨饭店的住客,又一变冷漠的口气告以“等一个小时之后会有车开回来的”。数九寒天,要在街头等候一小时。不过这已经是回答的够体贴人的了。难道三五十辆出租车闲置“待业”,竟仅一辆出租车在轮班执勤吗?

(《谈谈出租汽车》)

骆宾基文章发表出来,引起读者强烈反响。《兵临城下》的编剧白刃先生,是福建泉州人,他随之也寄来一篇文章《也向出租车开一炮》。

白刃第一句写道:“读了骆宾基同志的《谈谈出租汽车》很有同感,觉得也有话要说。”在文章中,白刃举了三个不同例子,都是无法叫到车,即便托熟人联系,要双程车费才有可能。海外亲友来京,前往同仁堂买药,出租车也为之刁难。不同事例,无不证明北京出租车行业的问题。白刃最后写道:

现在的出租车,比“文革”前多了几倍。但大都闲之后没人开,司机哪里去了?……我问过另一位司机:广州早有招手即停的出租汽车,司机每天收入很可观,北京为什么不学?回答:“怕我们发财!怕人家说搞资本主义!”

一语道破了!原来是留恋大锅饭和铁饭碗,不肯搞承包责任制,不愿搞按劳取酬!归根结蒂,还是左的思想加上官僚主义作怪。

(《也向出租车开一炮》)

熟悉张洁多年,不少次她都会谈到前辈骆宾基。

骆宾基与张洁的父亲是挚友,可以说也是张洁文学写作的恩师。 张洁发表的第一篇小说处女作《从森林里来的孩子》,是在骆宾基的帮助下完成的,篇名也是骆宾基给取的。张洁曾写过一篇文章《帮我写出第一篇小说的人》,叙述骆宾基对她写作的指导。

在一次《北京文学》的颁奖会上,张洁谈到骆宾基的帮助,谈到编辑傅雅雯的支持:“《从森林里来的孩子》最先投稿《人民文学》杂志社,被责编退稿,与崔道怡先生无关。那是我的第一篇创作,当然很幼稚,而退稿更说明,我没有文学创作的才分,于是稿子就撂下了,我也熄灭了自己的文学之梦。骆宾基同志知道后,不但亲审原稿,还写信给我,信中多有鼓励、称赞,并让我转投《北京文学》。很幸运,我得到了傅雅雯老师的支持、认可,甚至一字未改地发表了。我对傅雅雯老师始终心存感激,如果没有她,我肯定死了写作的心,那么文坛也就没有一个叫做张洁的人,在这里胡蹦乱跳了。”从这些言谈可以看到,张洁对前辈骆宾基的那份深深的感激。的确,如果不是骆宾基的鼓励,我们就看不到《爱是不能忘记的》、《沉重的翅膀》等的力作。

感谢骆宾基的慧眼识珠!

可以说,正是当年许多人的批评、抨击、讨论,才一点点地推动北京生活多个方面的渐次变化。我留恋上世纪八十年代与前辈文人温暖交往的日子,感怀他们干预生活的勇气。谨以此文献给那个难忘的年代……

上一篇:没有了

下一篇:苏联音乐的离经叛道者